Résumé de ce numéro 3 des Parleuses sur le site de Littérature,etc. « Au programme de cette séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire : ateliers de lecture par arpentage d’une nouvelle de Carson McCullers menés par Aurélie Olivier, un atelier d’écriture mené par Chloé Delaume, Marraine 2019 des Parleuses, et une lecture – enregistrement de podcast imaginés par Fanny Chiarello. » C’était le samedi 25 mai 2019, à Lille.

On peut écouter le podcast ici.

Et lire le texte ici même :

Intro

Je vais vous parler aujourd’hui d’une autrice mineure ; ce n’est pas moi qui le dis mais Arthur Miller, le mari de Marilyn Monroe, qui a aussi écrit quelques pièces de théâtre. Ne vous laissez pas abuser par cette entrée en matière, Carson McCullers n’est pas l’une de ces femmes qui ont dû passer leur vie et leur carrière à l’ombre des hommes. Au contraire. Elle n’en fut pas moins maudite, à sa manière – car il est bien entendu qu’une femme, à cette époque, allait payer cher son succès. J’ai rencontré l’œuvre de Carson McCullers il y a maintenant une douzaine d’années, mais jamais je ne m’étais penchée sur sa vie avant d’être appelée à devenir une parleuse. Pour vous la présenter, j’ai lu la biographie que Josyane Savigneau lui a consacrée en 1995, Carson McCullers, Un cœur de jeune fille, qui a été réédité en 2017 à l’occasion du centenaire de notre autrice.

Avant de commencer, j’aimerais vous parler d’une photo qui me semble raconter Carson McCullers avec une grande pertinence.

(Ethel Waters, Carson McCullers, Julie Harris. Photo de Ruth Orkin.)

(Ethel Waters, Carson McCullers, Julie Harris. Photo de Ruth Orkin.)

Cette photo a été prise par l’Américaine Ruth Orkin en 1950. L’on y voit la star du blues et comédienne Ethel Waters, Carson McCullers et Julie Harris. Les trois femmes n’ont pas conscience de l’objectif qui les cadre et c’est une scène d’une profonde intimité que nous contemplons, plus d’un demi-siècle après. Étrange intimité puisque la scène se déroule lors de la soirée qui suivit la première new-yorkaise de The Member of the Wedding, l’adaptation théâtrale du texte plus connu en France sous sa forme romanesque et sous le titre de Frankie Addams ; la pièce sera joué 501 fois à Broadway, ce qui représente un beau succès. Julie Harris et Ethel Waters y tiennent les rôles principaux, ceux de Frankie et de Berenice Sadie Brown. Sur la photo, les trois femmes sont enfoncées dans un canapé au tissu damassé. Julie Harris, les bras passés par-dessus l’accoudoir, souffle sur son café et tient une cigarette ; à sa droite, Carson McCullers porte à son habitude des vêtements d’homme, rehaussés pour l’occasion de boutons de manchette ; elle arbore son indéfectible moue sous les orbites sombres d’un regard hanté, et se tient blottie contre la poitrine opulente d’une Ethel Waters rayonnante. Ce soir-là, Carson McCullers est the member of the party.

1.

Carson McCullers est née Lula Carson Smith le 19 février 1917 à Columbus en Géorgie et morte le 29 septembre 1967 à Nyack dans l’État de New York. Lula Carson était le nom de sa grand-mère, j’entends par là que Lula était le prénom de sa grand-mère et Carson son nom de jeune fille. Il était apparemment courant d’attribuer en deuxième prénom un nom de famille, à cette époque, aux États-Unis.

La légende, relayée par le premier biographe français de notre autrice, Jacques Tournier, veut que Marguerite Smith, la mère, ait rêvé d’avoir un fils qui deviendrait musicien et qu’elle aurait appelé Caruso en hommage à l’illustre ténor Enrico Caruso. Accouchant d’une fille, elle aurait retiré le u de Caruso, l’aurait retourné de manière à en faire un n et l’aurait placé à la fin du prénom, nous ramenant miraculeusement au nom de jeune fille de la mamie. Ce que nous dit cette légende, c’est que Lula Carson n’était peut-être pas née dans le bon genre.

De fait, elle a treize ans quand elle décide que désormais, on l’appellera Carson tout court, ce en quoi elle montrera la même fermeté que Frankie Addams dans le roman du même nom, quand elle se fera appeler F. Jasmine. Le prénom usuel Carson, qui est masculin, sied particulièrement à cette jeune fille que caractérise déjà son androgynie. Carson McCullers, c’est ainsi, vêt son grand corps maigre et dégingandé de chemises et pantalons dont l’histoire ne précise pas si elle les pique à des hommes de son entourage ou les achète au rayon hommes – cette option laissant imaginer des scènes étonnantes dans les magasins des années 30 à 60.

Dans Le cœur est un chasseur solitaire, le premier roman de Carson McCullers, Mick Kelly est le double de Carson à treize ans. Pour commencer, elle aussi porte un prénom masculin. Comme sa créatrice, elle fait très jeune l’expérience de la pneumonie, rêve de jouer du piano, de voyager, de faire partie de quelque chose, bien que toutes ses tentatives de créer des liens avec les autres la renvoient très vite à la solitude. Physiquement, l’on retiendra (je cite) « sa voix rauque, garçonnière, et (…) son habitude de remonter son short kaki et de se dandiner comme un cow-boy de cinéma ». À ses sœurs, qui ricanent de son apparence, Mick Kelly dit :

« Je ne veux pas être comme vous et je ne veux pas vous ressembler. Et je ne vous ressemblerai pas. C’est pour ça que je porte un short. Je voudrais être un garçon et partager la chambre de Bill ».

À l’évidence, c’est bien délibérément que Carson McCullers entretient une certaine ambiguïté quant à son inscription dans un genre. Qui sait si, au 21ème siècle, elle ne se serait pas fait désigner par le pronom they, troisième personne du pluriel au genre neutre. C’est également ce que semble indiquer la théorie de Frankie, ou F. Jasmine, ainsi formulée au cours d’une de ses longues discussions avec son cousin de six ans John Henry West et Berenice Sadie Brown, la domestique de la famille Addams (hihi) :

« Elle désirait aussi que les gens pussent changer de sexe instantanément selon leur caprice. Mais Bérénice discutait ce sujet, affirmant que la loi des sexes était parfaitement établie et ne pouvait être améliorée. Et John Henry ajoutait son grain de sel et déclarait que chacun devrait être moitié garçon, moitié fille, et quand la vieille Frankie menaçait de l’emmener à la foire et de le vendre à la Baraque des Phénomènes, il se contentait de fermer les yeux et de sourire. »

Carson McCullers a déclaré un jour être née homme dans un corps de femme et je n’arrive pas à trouver anodin que cette enveloppe dont elle se dissocie soit, toute sa vie, une intarissable source de souffrances. Elle n’a que quinze ans quand elle tombe gravement malade pour la première fois.

2.

Le rhumatisme articulaire dont elle souffre n’est pas diagnostiqué, de sorte qu’il ne sera jamais correctement soigné ; elle subira de nombreuses pneumonies, passera les quinze dernières années de sa vie paralysée du côté gauche, avant qu’un cancer ne l’emporte prématurément à l’âge de cinquante ans. Dans la nouvelle Un souffle venu du ciel, parue de manière posthume dans le recueil Le Cœur hypothéqué, elle décrit la douleur, l’isolement dans la douleur, et l’impossibilité de communiquer sa détresse aux proches, qui se sentent impuissants au point de finir agacés par le spectacle de toute cette souffrance. Ici, c’est la mère de la jeune Constance, Mrs Lane, qui voudrait pouvoir échapper à cette prison que devient pour elle la maladie de sa fille.

« Tous ces mots à la suite l’épuisaient. Elle prit une longue inspiration et se mit à tousser. Penchée sur le côté, un Kleenex à la main, elle toussa jusqu’à ce que le petit brin d’herbe sur lequel son regard était fixé se grave à jamais dans sa mémoire, comme les rainures du plancher lorsqu’elle était dans son lit. Sa toux calmée, elle jeta le Kleenex dans une boîte en carton posée contre sa chaise longue et regarda sa mère. Mrs. Lane s’était détournée. D’un air absent, elle s’amusait à brûler les fleurs des spirées avec le bout de sa cigarette. »

(Carson par Leonard Mccombe.)

La cruauté du monde qui poursuit son grand spectacle de saisons, d’airs froids et chauds, de textures et de couleurs, pendant que l’être malade sent la vie refluer de son corps, J.T. Malone, le pharmacien mourant de L’Horloge sans aiguille, la connaît lui aussi très bien :

« De retour de l’hôpital et libre tout l’après-midi, Malone laissait ses journées en jachère. Il songeait aux montagnes, au Nord, à la neige, à l’Océan, à tout le temps inexploité de sa vie. Comment la mort pouvait-elle le frapper, alors qu’il n’avait pas encore vécu ? »

Il faut des années à Carson McCullers pour venir à bout de ce roman, son dernier, qu’elle dicte à une secrétaire parce qu’elle ne peut même plus taper à la machine. Je ne sais pas comment elle travaillait auparavant mais, si je me fie à ma propre expérience, une phrase a subi des dizaines de métamorphoses avant d’être imprimée, elle est raturée, découpée, recollée, caviardée, rallongée, déplacée dans le corps du texte. On sent bien que L’horloge sans aiguille est un texte infirme, un texte que son autrice n’a pu travailler au corps. Et je profite de cette remarque pour attirer votre attention sur le fait que, de toutes les disciplines artistiques, l’écriture est la seule dont on estime tacitement que le corps n’y est pas en jeu ; je suis sûre que Carson McCullers s’opposerait à cette vision avec la même fermeté que moi et plus encore.

3.

Pour l’instant, elle a quatorze ans et se prend de passion pour la danseuse Isadora Duncan : le grand amour de sa vie, affirmera-t-elle a posteriori. Cette tendance à s’enflammer pour ce qu’elle appelle des amies imaginaires, presque toujours des femmes, ne lui passera jamais, et elle en harcèlera plus d’une, d’Annemarie Schwarzenbach à Katherine Anne Porter, de Djuna Barnes à Greta Garbo. Adulte, elle prétend avoir écrit à cette dernière une lettre de plusieurs centaines de pages, ce que son ami Edward Newhouse interprète ainsi :

« 1) elle avait écrit la lettre ; 2) elle n’avait rien écrit ; 3) la lettre faisait plus de mille pages ; 4) elle ne faisait que neuf pages ; 5) aujourd’hui on était mercredi… Oui, cette petite disait vraiment ce qu’il lui plaisait de dire. »

Mick Kelly, dans Le cœur est un chasseur solitaire, hérite aussi de cette propension à des rêveries non dépourvues de mièvrerie :

« La glace et la neige s’associaient souvent à ses plans d’avenir. Quelquefois elle se trouvait en Suisse et toutes les montagnes étaient couvertes de neige et elle patinait sur de la glace verdâtre. M. Singer patinerait avec elle. Et peut-être Carole Lombard ou Arthur Toscanini qui jouait à la radio. Ils patineraient ensemble et M. Singer s’enfoncerait à travers la glace et elle plongerait sans souci du danger et nagerait sous la glace et sauverait sa vie. C’était un des plans qui obsédaient son esprit. »

(Annemarie Schwarzenbach)

Carson McCullers a conscience de vivre une grande partie de sa vie dans un imaginaire sucré. Je sens d’ailleurs de l’autodérision dans sa manière de décrire les fantasmes de ses personnages, particulièrement vers la fin de sa vie, quand elle évoque en ces termes le mûrissement inopiné de Jester, l’un des protagonistes de L’Horloge sans aiguille :

« Et il n’imaginait plus qu’il sauvait Sherman de la foule, qu’il faisait le sacrifice de sa vie sous les yeux de Sherman, éperdu de chagrin. Envolés également les rêves où il arrachait Marilyn Monroe à une avalanche en Suisse, puis paradait triomphalement sous les serpentins dans les rues de New York. Ces rêveries n’avaient pas manqué d’intérêt en elles-mêmes, mais après tout, elles ne menaient à rien. Il avait sauvé d’innombrables personnes, il était mort d’innombrables fois en héros ! Et ces aventures se passaient presque toujours à l’étranger. »

4.

Tout comme son personnage Frankie Addams, Carson McCullers rêve de quitter sa petite ville du Sud. Le Sud des États-Unis est connu pour ses « péquenots », des Snopes de Faulkner aux dégénérés de Massacre à la tronçonneuse. Car une culture endémique s’y est développée, que la critique désigne volontiers comme Southern Gothic. Il ne s’agit pas de gothique comme on l’entend dans le roman européen : si fantôme il y a, dans ce gothique américain, c’est celui d’un système archaïque reposant sur l’esclavage, l’agriculture et une structure sociale féodale, système que la guerre de Sécession a fait s’effondrer. Face au Nord industriel et progressiste, ce Sud ségrégationniste est à l’image des grandes plantations au bord du Mississippi et de son aristocratie : en totale déchéance. William Faulkner le premier a mis en littérature ce monde dont le charme suranné, décadent, est sous-tendu par une violence inouïe.

La maison du juge Clane, dans L’Horloge sans aiguilles, apporte la description la plus évocatrice de ces vieilles demeures décadentes qui représentent le lourd héritage du Sud.

« Les morts continuaient à vivre dans la demeure victorienne, trop décorée, au mobilier encombrant. Le cabinet de toilette de la femme du juge était resté tel que de son vivant, avec le nécessaire d’argent sur la commode et le placard plein de vêtements, auxquels on ne touchait que pour les aérer. (…) Mais, bien que partout dans la maison il y eût des rappels des disparus, les circonstances réelles de leur mort n’étaient jamais mentionnées, même indirectement. »

Dès Le Cœur est un chasseur solitaire, dans la pension des Kelly, on croise l’un de ces fantômes dérisoires, dont la famille ne se résout pas à se défaire alors même qu’il est d’un grotesque patent :

« Mick jeta un coup d’œil sur le vestibule et sur la salle à manger. Elle s’arrêta près du porte-manteau, devant le portrait du « Vieux Barbouillé ». C’était le grand-père de maman. Il avait été commandant pendant la guerre civile, et tué dans un combat. Un gosse quelconque avait ajouté des lunettes et une barbe à l’ancêtre et, après qu’on eut gratté les traces de crayon, toute la figure resta salie. C’est pourquoi elle l’appelait le Vieux Barbouillé. »

(Le jeune Truman Capote à La Nouvelle-Orléans, par Jerry Cooke.)

(Le jeune Truman Capote à La Nouvelle-Orléans, par Jerry Cooke.)

On comprend, lorsqu’on lit les livres de Truman Capote, qu’il a fui très jeune sa Louisiane natale pour New York ; le passage de La harpe d’herbes à Tiffany’s l’indique assez. On sent à l’inverse que Flannery O’Connor n’a jamais quitté la Géorgie, choisissant même de s’établir dans la toute petite ville de Milledgeville plutôt que de rester à Savannah. On pourrait croire, si l’on s’en tient à ses oeuvres, que c’est également le cas de Carson McCullers, or sa biographie nous apprend qu’elle a gagné New York à la première occasion, quitte à y vivre dans des conditions précaires, du moins au début.

(Flannery O’Connor – LISEZ-LA ! Photo Atlanta History Center, Floyd Jillson Collection.)

(Flannery O’Connor – LISEZ-LA ! Photo Atlanta History Center, Floyd Jillson Collection.)

Cependant, toute sa vie, elle entretient un rapport ambivalent à son origine. Elle retourne souvent en Géorgie, parfois de longues périodes, notamment dans les pires accès de la maladie, phases qui la voient se réfugier auprès de sa mère Marguerite – du moins tant qu’elle-même y réside. Elle va jusqu’à clamer tardivement que Savannah est l’une des plus belles villes du monde. Selon de nombreux témoignages, elle n’a jamais perdu son accent et se présente volontiers comme une fille du Sud, consciente de ce qu’un tel bagage peut représenter, en particulier pour un écrivain.

Tout comme mon Pas-de-Calais natal, ce Sud maudit a une réputation que résument bien les trois mots « alcooliques chômeurs consanguins », d’ailleurs le Southern Gothic grouille de personnages difformes et, selon le mot de l’époque, idiots. Qui parvient à attendrir le cœur de pierre de Miss Amelia dans La Ballade du café triste ? Un bossu, Cousin Lymon :

« À peine quatre pieds de haut, une vieille veste couleur rouille qui lui arrivait aux genoux, de petites jambes torses qui paraissaient trop fragiles pour le poids de son énorme poitrine et de la bosse plantée entre ses deux épaules, une tête très large, des yeux bleu sombre, une bouche comme un rasoir, un visage insolent et doux à la fois, couvert de poussière ocre, avec des ombres bleu lavande autour des paupières. »

Dans Le Bruit et la fureur de Faulkner, sur trois enfants, l’un est idiot et un autre se suicide parce qu’il est amoureux de sa sœur ; dans La sagesse dans le sang de Flannery O’Connor, Enoch Emory est psychotique et adopte volontiers les postures des animaux dont il s’occupe au zoo ; presque chaque texte de Carson McCullers a son infirme, son monstre, son idiot, mais leur statut est très différent chez elle ; je pense qu’on peut lui attribuer la sympathie que confesse son personnage Biff Brannon, dans Le Cœur est un chasseur solitaire :

« Il aimait les anormaux. Il éprouvait une chaude sympathie pour les malades et les infirmes. S’il arrivait chez lui un client affligé d’un bec-de-lièvre ou atteint de tuberculose, il lui offrait un verre de bière. Si le client était bossu ou très infirme, c’était du whisky. »

Quand John Singer, qui est sourd-muet, entre dans la vie des personnages principaux, il devient le centre de toute l’attention, plus qu’un héros, une idole ; lui-même se suicide quand il apprend la mort par obésité de son ami Antonapoulos, un autre sourd-muet dont on devine qu’il a également un retard mental. Dans les textes de Carson McCullers, les personnages qui font peur ne sont pas ceux que l’on pouvait assimiler à l’époque à des phénomènes de foire mais les personnages d’Américains moyens, voire socialement bien assis, au racisme sauvage, comme les personnages principaux de L’Horloge sans aiguilles, tous terriblement antipathiques et moralement abjects, notables réactionnaires, nostalgiques du système esclavagiste, qui finiront par ourdir un lynchage dans la plus grande impunité.

Vous connaissez sans doute Mississippi Goddam, la chanson de Nina Simone, enregistrée pour la première fois en 1964, année où fut signé le Civil Rights Act qui déclarait illégale la discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l’origine nationale. La chanson fait référence à l’attentat raciste visant une église baptiste de Birmingham, Alabama, en 1963 : « Alabama’s gotten me so upset / Tennessee made me lose my rest / And everybody knows about Mississippi goddam ». Je cite cette chanson pour que l’on mesure mieux le contexte dans lequel, vingt-quatre ans plus tôt, paraît Le Cœur est un chasseur solitaire.

L’un des personnages principaux est un médecin noir, le Dr Benedict Mady Copeland, qui veut éduquer les siens pour les soustraire au sort misérable que leur réserve le « rêve américain », citant notamment Karl Marx. La manière dont Carson McCullers montre l’injustice et la monstrueuse cruauté que subissent les Noirs dans le Sud si pauvre et arriéré des États-Unis, est insoutenable. Mais notre autrice, face à la réaction qu’y suscitent ses écrits, ressent vraisemblablement l’impuissance qu’éprouve le Dr Copeland face à l’inertie des mentalités.

Carson se trouve à Columbus, chez ses parents, au moment où paraît son deuxième roman, Reflets dans un œil d’or ; elle y reçoit des menaces du Ku Klux Klan, formulées d’élégante manière : « Avec ton premier livre, on a su que tu aimais les nègres, et avec celui-ci on comprend que tu es une gouine. On ne veut pas de gens qui aiment les nègres et les pédés dans cette ville ». La famille Smith est progressiste et se fiche de la rumeur mais un peu moins des menaces, aussi Lamar, le père de Carson, passe-t-il la nuit suivante à faire le guet (sans mauvais jeu de mots) avec un fusil. Vers la fin de sa vie (c’est-à-dire, je le rappelle, à la fin des années 1960), quand la bibliothèque de Columbus lui demandera de bien vouloir lui confier ses manuscrits, elle refusera parce que cette bibliothèque ne sera toujours pas accessible aux Noirs.

On comprend aisément que la jeune femme ait rêvé de quitter le Sud. Elle en ressent un besoin d’autant plus pressant quand Mary Tucker quitte Columbus ; sa professeure de piano est aussi la première femme pour laquelle elle se soit prise de passion.

5.

Carson McCullers a bien failli embrasser une carrière de concertiste plutôt que d’entrer en littérature. La légende veut que ce choix n’en ait pas été un mais que, à peine arrivée à New York, elle ait perdu dans le métro l’intégralité de la bourse qui devait lui ouvrir les portes de la Juilliard School of Music. Les témoins ne s’accordent pas sur ce point mais qu’importe : je n’imagine pas la voie suivie par Carson McCullers plus droite et nette que ses trames narratives. Quoi qu’il en soit, la volonté de devenir écrivaine était bien présente à Columbus et j’aimerais citer un passage du très bon livre de Josyane Savigneau, passage dans lequel beaucoup d’autrices contemporaines reconnaîtraient sans doute des échos de leur propre expérience, comme je l’ai moi-même fait, pour preuve que les déterminismes et préjugés ont mieux résisté à l’épreuve du temps que bien des écosystèmes, avec la persistance des cafards :

« Ceux qui l’entendent ainsi parler de son avenir littéraire en rient, plus ou moins ouvertement. Ils ne croient pas à sa véritable détermination de devenir écrivain. Et moins encore qu’un tel destin soit accessible à la petite Sudiste, à la drôle de fille souffreteuse de Lamar Smith le bijoutier, et de sa fantasque épouse Marguerite. »

Mais Carson Smith est opiniâtre, ce que requiert la vocation d’artiste, particulièrement quand on est une femme.

C’est sous le nom de McCullers qu’elle publie son premier roman, puisqu’elle vient d’adopter le patronyme de son époux James Reeves McCullers, que nous appellerons Reeves. La complexité de la relation que Carson entretient avec lui me rappelle Territory Blues, chanson de Georgia White dans laquelle on entend ces deux phrases : Sometimes I love him, sometimes I don’t / Sometimes I think I’ll quit him, sometimes I think I won’t. Cette relation à peine plus que platonique et marquée par des interruptions parfois longues de plusieurs années me semble une preuve supplémentaire d’une nature entêtée. C’est au point que le couple se mariera une deuxième fois, après que Reeves aura combattu en Europe pendant la seconde guerre mondiale et que Carson aura endossé avec une conviction étonnante le rôle d’épouse de guerre ; ces secondes noces trouveront un écho dans sa dernière pièce de théâtre, La racine carrée du merveilleux, dont l’échec l’ébranlera considérablement : cette histoire de mariage ne lui aura décidément pas réussi…

Je ne m’attarderai pas sur les rebondissements de cette relation destructrice ni sur ses à-côtés majoritairement homosexuels (d’un côté comme de l’autre, semble-t-il), je me contenterai d’évoquer un pacte passé entre les fiancés mais que ne peuvent honorer les mariés. Reeves et Carson étaient censés alterner : une année, M. trouverait un travail salarié pendant que Mme se consacrerait à l’écriture, et l’année suivante ce serait l’inverse. Le succès immédiat de Carson rend cette alternance impossible, et on se doute bien qu’elle va le payer.

Si l’inverse s’était produit, personne n’en parlerait plus et je ne le mentionnerais pas. On citerait Reeves McCullers comme l’un des géants de la littérature américaine du vingtième siècle et on ne se demanderait pas si Mme aussi avait des velléités. Mais le fait est que M. avait des velléités. Dès lors, je vous le donne en mille : selon la rumeur, dont l’écho nous parvient encore, Carson aurait tué l’écrivain en Reeves. Il n’est jusqu’au premier biographe français de notre autrice qui n’ait mené une longue enquête pour tâcher de trouver quelques lignes que le pauvre homme aurait pu laisser à la postérité : non, il n’y en a pas, MAIS il y a le témoignage d’une ancienne condisciple de Reeves, qui dit avoir été marquée à vie par une rédaction du génie étouffé dans l’œuf, texte dont elle ne se rappelle rien sinon qu’il avait impressionné toute une classe de lycéens. Le même biographe, Jacques Tournier, écrit au sujet de Reeves qu’« Un charme étrange émanait de lui, charme qui agissait sur tous ceux qui l’approchaient, hommes et femmes, et jusqu’aux animaux. »

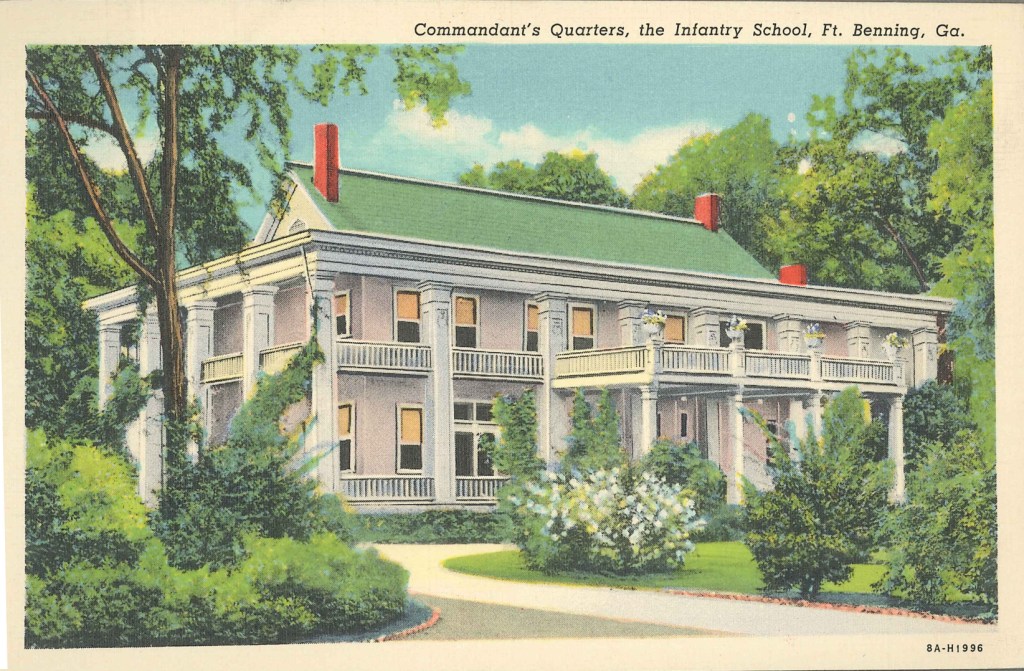

Reflets dans un oeil d’or a pour cadre une base militaire, or Reeves McCullers se trouvait à Fort Benning (une base militaire) quand Carson et lui se sont rencontrés.

Elle-même y a passé du temps, notamment pour voir son ancienne professeure de piano, Mary Tucker ; elle a donc pu observer la vie du camp, certes, mais une femme écrit-elle des histoires de caserne ? Les détracteurs de Carson McCullers en sont désormais assurés : elle n’est qu’un prête-nom. Elle ne fait que signer les livres écrits par Reeves. Même les commentateurs les plus modérés ne peuvent s’empêcher d’échafauder les théories les plus biscornues, comme c’est le cas de Jacques Tournier, encore lui, qui écrit :

« Sans savoir si [son] premier livre aura du succès, elle en commence un autre. Ou plutôt, n’est-ce pas Reeves qui l’a commencé ? À bien lire Reflets dans un oeil d’or, qui se déroule dans un camp militaire, dans un cadre qu’elle a sans doute connu à travers les Tucker, mais qui est si loin d’elle, si différent de celui, toujours le même, qu’elle a donné à ses autres livres (car ce qu’elle écrit est avant tout autobiographique), on est en droit de se demander si elle n’a pas tenu un temps la main de Reeves, en travaillant sur un sujet fourni par lui et nourri de ses souvenirs de soldat, avant de prendre la plume elle-même et de tout réécrire, tant il devenait évident qu’il n’avait aucun don d’écrivain. »

(Carson et Reeves.)

(Carson et Reeves.)

Pour résumer, nous avons affaire à une femme qui 1. ne s’habille pas comme une femme, 2. n’est pas une férue de ménage et ne cuisine presque jamais, 3. ne travaille pas, 4. s’arroge la gloire littéraire qui revient de droit à son époux et 5. noie (autant dire attise) dans l’alcool son instabilité psychique. Autant dire une femme que beaucoup adorent détester.

La nouvelle Un problème familial soulève la question de l’alcool et, je pense, tend à la minimiser. La situation est moins dramatique dans la nouvelle qu’elle ne l’est dans le quotidien du couple McCullers, où les tentatives de sevrage de l’une et de l’autre (mais particulièrement de l’une) échouent inéluctablement. On trouve dans une autre nouvelle, Un instant de l’heure qui suit, ces phrases révélatrices :

« Elle se leva en frissonnant, se dirigea vers la bouteille de whisky. Toutes les parties de son corps étaient comme des accessoires inutiles. Seule la douleur enfoncée derrière ses paupières semblait lui appartenir. Elle hésita, le goulot à la main. Ça ou un Alka-Seltzer dans le premier tiroir du bureau. Mais l’image du comprimé blanchâtre, venant mourir à la surface du verre, dévoré par sa propre effervescence, lui parut trop déprimante. »

(Carson par Leonard Mccombe.)

Selon toutes apparences, Carson et Reeves sont avant tout des compagnons de beuverie. L’absence de sexualité au sein du couple fait l’objet d’un commentaire collectif, comme dans La Ballade du café triste, où l’on voit le village épier la nuit de noces de Miss Amelia et de Marvin Macy. Une légende naît forcément à la convergence de versions antagonistes d’un même événement, et c’est bien ainsi qu’apparaît Miss Amelia à travers l’écriture de McCullers : comme une légende. Il n’est pas anodin que le passage suivant puisse être diversement interprété ; si j’y vois une scène de sexe désopilante, elle a pu être vue par d’autres comme une tentative de viol. Je n’y crois pas mais, à y regarder de plus près, je dois bien avouer qu’il n’y a rien d’objectif dans mon refus d’adhérer à cette lecture.

« Grâce aux jeunes gens qui regardaient par la fenêtre cette nuit-là, on sait exactement ce qui arriva : le marié et la mariée firent un souper extraordinaire, préparé par Jeff, le cuisinier noir de Miss Amelia. La mariée reprit deux fois de chaque plat, mais le marié mangeait du bout des lèvres. La mariée fit ensuite ce qu’elle avait l’habitude de faire – lecture du journal, inventaire des stocks du magasin, etc. Le marié rôdait près de la porte, avec un visage extatique, presque égaré. La mariée ne faisait pas du tout attention à lui. À onze heures, elle prit une lampe et monta au premier étage. Le marié la serrait de près. Jusque là, tout gardait une allure décente. Mais ce qui suivit fut un véritable sacrilège.

Une demi-heure plus tard, Miss Amelia dégringolait l’escalier en pantalon et veste kaki. Son visage était tellement sombre qu’il paraissait presque noir. D’un furieux coup de pied, elle fit claquer la porte de la cuisine. Peu à peu, elle reprit son sang froid, ralluma le feu, s’assit devant le fourneau, les pieds sur la grille, et se plongea dans la lecture de l’Almanach du fermier, en buvant du café et en tirant quelques bouffées de la pipe de son père. Son visage retrouvait sa couleur naturelle, mais restait fermé et sévère. De temps en temps, elle notait sur une feuille de papier un renseignement trouvé dans l’Almanach. À l’aube, elle entra dans son bureau, et sortit de sa housse la machine à écrire qu’elle venait d’acheter et dont elle se servait encore assez mal. Ainsi se passa toute sa nuit de noces. Quand il fit grand jour, elle sortit dans la cour, comme si de rien n’était, et exerça ses talents de menuisier sur un clapier commencé la semaine précédente et qu’elle avait l’intention de vendre.

C’est une situation bien embarrassante pour un homme de ne pas réussir à partager le lit de son épouse bien-aimée, alors que toute la ville est au courant. Quand Marvin Macy descendit ce matin-là, il portait encore son habit de noces et son visage était dévasté. »

Tout comme Frankie Addams – c’est-à-dire à la manière d’une enfant – Carson McCullers aime dormir auprès de quelqu’un, elle aime la proximité d’un corps sans qu’il y entre (si j’ose) rien de sexuel.

6.

Carson McCullers a des amitiés longues comme la vie, notamment avec Tennessee Williams, mais elle passe aussi pour une garce, selon les termes employés par un certain nombre de témoins qu’a interrogés sa biographe américaine, Virginia Spencer Carr.

(Tennesse Williams et Carson McCullers.)

Carson a besoin des autres autant qu’elle les fait fuir. Quand elle quitte le domicile conjugal, sporadiquement, c’est pour vivre la grande expérience communautaire. Elle s’y essaie d’abord dans une colocation au 7 Middagh Street à Brooklyn Heights, où des artistes éminents se partagent une immense maison tenue par l’éditeur George Davis. L’on y trouve notamment Wystan Auden, Benjamin Britten, Lotte Lenya et Kurt Weill, Erika et Klaus Mann (les enfants de Thomas Mann), ou encore Richard Wright. Elle séjourne aussi régulièrement à Yaddo, colonie d’artistes située à Saratoga Springs dans l’État de New York. Elle se réjouit d’être parmi les autres (notamment à Yaddo) mais il semblerait qu’elle se tienne toujours à l’écart. « Le désir d’appartenir à un groupe la hantait presque autant que la musique. Ces deux préoccupations l’obsédaient », écrivait-elle de Mick dans Le Cœur est un chasseur solitaire, mais la jeune fille n’y parvient pas plus que sa créatrice. Pas davantage non plus que Frankie Addams :

« elle dit presque à haute voix : « Ils sont mon nous à moi ». Hier, et pendant les douze années de sa vie, elle avait été seulement Frankie. Elle était un je qui se promenait et agissait seule. Toutes les autres personnes se réclamaient d’un nous… toutes, sauf elle. Quand Bérénice disait nous, cela signifiait Honey et grand-maman, sa loge ou son église. Le nous de son père c’était le magasin. Tous les membres du club avaient un nous auquel ils appartenaient et dont ils parlaient. Les soldats de l’armée pouvaient dire nous, et même les criminels enchaînés dans les bagnes. »

(La colonie artisitique de Yaddo. Où est Carson ?)

Quand elle boit, Carson devient imbuvable, disent ses nombreux contempteurs. Arrogante, narcissique, cassante. Je me demande quant à moi si son alcoolisation n’était pas le prix à payer pour pouvoir lever ses inhibitions et se mêler à la vie collective.

La rumeur est aussi tenace que la maladie ; l’une et l’autre rendront particulièrement douloureuses les quinze dernières années de sa courte vie. Carson finira paralysée du côté gauche, comme je l’ai déjà mentionné, incapable de vivre de manière autonome au quotidien et d’exercer son art sans assistance. Elle vivra également ces années dans l’opprobre car on la tiendra pour responsable du suicide de Reeves – et quand je dis on, je parle d’un on massif, pour preuve qu’un milieu, même littéraire, c’est-à-dire prétendument intellectuel, peut être aussi étroit, injuste et suffoquant qu’une petite ville du Sud telle que Columbus, Géorgie.

L’acharnement contre Carson McCullers, qui persiste bien au-delà de sa mort, prend des formes étonnantes. Ainsi, nombreux sont les critiques à formuler la même idée : Carson McCullers, je vous l’annonçais en introduction, serait un écrivain mineur. Le critique George Dangerfield dans la Saturday Review du 30 mars 1946, au terme d’un article élogieux sur Reflets dans un œil d’or mais aussi sur l’écriture de Carson McCullers, dont il admire à juste titre la subtilité (« C’est, dit-il, un écrivain de la suggestion plus que de l’éloquence »), finit néanmoins son papier en affirmant qu’« Il y a dans la littérature contemporaine des écrivains plus importants que Carson McCullers. D’elle, on ne peut que répéter une fois de plus qu’elle est unique. » Une critique du Partisan, Elizabeth Hardwick, la qualifiera quant à elle d’écrivain mineur de grand talent. Il faudra décidément qu’un jour, un ou une critique me fasse un exposé sur les différents barèmes utilisés dans sa profession.

Mais les critiques ne sont pas les seuls à formuler ce genre de jugement. Arthur Miller dira de Carson, après sa mort : « J’ai aimé certaines choses. Mais en définitive, je pense que c’était un auteur mineur. » Vous aurez noté l’expression très vague qu’il emploie : il a aimé certaines choses. C’est que l’auteur des Sorcières de Salem n’est avare d’aucun enfantillage pour suggérer le dédain que lui inspire sa contemporaine ; par exemple, en société, il fait semblant de ne pas se rappeler le titre de ses ouvrages. On est en droit de se poser la question : Arthur Miller se considère-t-il lui-même comme un écrivain majeur ou mineur ? Cette distinction a-t-elle seulement un sens ? Sans aller jusqu’à l’idée aujourd’hui très à la mode selon laquelle tout se vaudrait, la distinction majeur-mineur appliquée à la création artistique m’apparaît comme puérile et totalement arbitraire. Quels sont les critères ? Qui, parmi ses contemporains, est aux yeux d’Arthur Miller un auteur majeur ?

(De gauche à droite, Arthur Miller, Marilyn Monroe, Carson McCullers et Karen Blixen, chez Carson à Nyack.)

Je suis prête à parier qu’Hemingway en fait partie – il est en effet bien plus couillu, comme on dit, que notre Carson. Pourquoi en venir à l’entrejambe, me demanderez-vous ? Parce que, si j’essaie de comprendre les critères sur lesquels se reposent Miller et quelques autres pour asséner ce jugement, il semblerait que la taille soit un élément important. Je vous lis la suite de la déclaration du dramaturge au sujet de sa consœur : « À moins que son œuvre n’ait été simplement « cassée », interrompue précocement, à cause de la maladie, puis d’une mort en pleine maturité. » Comme si la longueur de la bibliographie avait jamais indiqué une valeur quelconque.

Comme si Le Cœur est un chasseur solitaire avait les maladresses d’un roman de jeunesse. Il s’agit déjà d’un texte extrêmement maîtrisé, d’une rare finesse tant dans l’évocation des émotions que dans le travail de la phrase, et dans lequel un lecteur en pleine maturité (pour reprendre les mots de Miller) trouve des échos de ses propres vertiges existentiels et questions ontologiques.

7.

Carson McCullers, peut-être parce qu’elle a côtoyé très tôt la maladie et la mort, peut-être parce qu’elle a grandi dans ce Sud putrescent et vide comme un été de bourgade, peut-être parce qu’elle était musicienne et qu’à travers la musique elle approchait l’indicible, a mis au cœur de sa littérature quelque chose que j’appellerai le mystère mais que je pourrais aussi me contenter d’appeler quelque chose, comme elle-même le fait parfois. Et c’est ce qui me fait aimer si profondément la plupart de ses livres, ce qui me donne l’impression, quand je les lis, d’avoir une main à tenir tandis que j’emploie le temps qui m’est imparti, ce temps dont j’ignore quelle sera sa longueur, à traverser l’infini. Je ne peux pas évoquer son œuvre sans prendre pour objet cet indicible, cette chose que Carson McCullers, quelques-uns de ses personnages et quelques-uns d’entre nous aurons passé notre vie à poursuivre, avec l’intuition que le chemin éperdu est sans doute la chose même vers laquelle nous ne cessons de tendre.

La jeune pianiste de la nouvelle Wunderkind sent avec effroi la chose lui échapper :

« Mais depuis quatre mois, que lui arrivait-il ? Elle ne faisait sortir d’elle-même que des notes lisses, mortes. L’adolescence, avait-elle pensé. Il y avait des enfants très doués – ils travaillent, ils travaillent, jusqu’au jour où ils pleurent au moindre prétexte, comme elle, parce qu’ils sont épuisés d’avoir tenté de prendre au piège la chose – oui, cette chose dont ils rêvaient – avec une telle violence – et tout devenait bizarre – ils perdaient tout. »

Mick Kelly et Frankie Addams veulent désespérément faire partie de quelque chose, et comme il faut bien donner une forme intelligible à ce quelque chose, la première choisit d’organiser une fête (ce sera un fiasco) tandis que la seconde choisit le mariage de son frère. Elle veut faire partie du mariage, comme l’indique le titre original The Member of the Wedding, mais pas seulement assister à la cérémonie : « Je les aime tant, tous les deux. Nous irons partout ensemble. C’est comme si j’avais su toute ma vie que je faisais partie de leur existence. »

Ce mystère, ce flou, est à la fois un motif récurrent chez Carson McCullers, sinon un sujet à part entière, et une méthode. Un style. Après avoir renoncé à entrer à la Juilliard School of Music, la jeune Carson s’inscrit à Columbia, où elle suit des cours d’écriture avec une certaine Sylvia Chatfield Bates. La professeure commente ainsi la nouvelle Poldi, que l’on peut lire dans Le Cœur hypothéqué :

« Voilà un excellent exemple de nouvelle picturale – c’est-à-dire dramatisation complète d’un thème très court, description d’une situation presque statique dont les éléments narratifs appartiennent au passé ou au futur. C’est une histoire assez banale, mais pas trop. Vous pouvez échapper à cette banalité (…) grâce à la véracité, à la précision et à la richesse du détail. Comme je l’ai constaté déjà, les vôtres sont de cet ordre. Les détails sont bons. Très vivants. (…) Votre connaissance de la technique musicale, qui est éclatante, sonne juste. Le lecteur moyen aimerait que la nouvelle soit un peu plus vivante. Qu’elle avance davantage et qu’elle permette de mieux comprendre ce qui va arriver. Mais moi, je l’aime telle qu’elle est. Elle n’a aucun besoin d ‘être retravaillée. »

Relisant Henry James, Carson McCullers écrit que « C’est un vrai plaisir que de se frayer un chemin à travers des pages d’ambiguïtés pour tomber brusquement sur ces lignes exquises, ces révélations presque inattendues ». Sans doute avait-elle conscience que, dans sa propre œuvre, ces révélations se dessinent au sein même de lignes à l’exquise ambiguïté, à la manière d’images subliminales qui surgiraient, quand l’œil s’y attend le moins, d’une texture dense jusqu’à l’insaisissable. Je pense qu’elle en était consciente parce qu’une telle écriture requiert une maîtrise bien plus grande qu’un travail axé sur la narration et dont l’intrigue solide reposerait sur un plan, et je le pense aussi parce que, dès la première page de Frankie Addams, Carson McCullers annonce la partition :

« à la maison, il n’y avait que Bérénice Sadie Brown et John Henry West. Tous les trois, assis autour de la table de la cuisine, parlaient indéfiniment des mêmes choses. Si bien qu’en août, les mots commencèrent à prendre une résonance étrange. »

( Ethel Waters, Brandon DeWilde et Julie Harris dans The Member of the Wedding.)

Quant à la qualité musicale de l’œuvre, on en trouve la métaphore dans deux scènes sublimes. La première a lieu dans Le Cœur est un chasseur solitaire. Mick Kelly se cache au pied des maisons dotées d’un poste de radio, à la nuit tombée, pour écouter de la musique classique, cette musique qui l’obsède et qui recèle à ses oreilles un mystère insondable vers lequel elle se sent puissamment appelée.

« Comment cela vint-il ? Pendant une minute l’ouverture hésita. Une promenade ou une marche. Comme si Dieu se pavanait dans la nuit. Brusquement elle se sentit glacée extérieurement et, seule, la première partie de cette musique était chaude dans son cœur. Elle ne put même pas entendre les sons qui suivirent ; elle attendait, glacée, les poings serrés. Puis la musique reprit, plus impérieuse et plus puissante. Cela n’avait rien à faire avec Dieu. C’était elle, Mick Kelly, marchant dans la lumière du jour et toute seule dans la nuit. Sous le chaud soleil et dans le noir avec tous ses plans et ses sentiments. Cette musique était elle… son moi réel.

Elle ne pouvait pas écouter assez pour tout entendre. La musique bouillonnait en elle. Que faire ? S’attacher à certains passages merveilleux pour ne plus les oublier… ou se laisser aller, écouter ce qui venait sans penser, sans essayer de se rappeler ? Seigneur ! le monde entier était cette musique et elle n’avait pas assez de tout son être pour écouter. Puis enfin le thème d’ouverture fut repris par tous les instruments donnant ensemble la même note comme un poing dur, crispé, qui lui martelait le cœur. Et la première partie s’acheva.

Cette musique ne durait pas un temps long ou court. Elle n’avait rien à faire avec le temps. »

Outre le fait que cette page décrit la musique et les sensations qu’elle procure de la manière la plus juste possible, parce que si subtile, si suggestive, j’y vois presque une notice à l’intention de celles et ceux qui s’attachent trop au sens des œuvres, et qu’embarrasse ou frustre l’idée de ne pas avoir tout compris. J’ai la conviction que l’on n’a pas besoin de tout comprendre pour vivre une expérience riche et unique avec une œuvre, voire que l’expérience est encore plus intense quand elle recèle une part de mystère – j’y reviens, à ce mystère, cette part du réel qui échappe à l’entendement et qui est d’autant plus précieuse parce qu’elle nous porte au cœur même de l’informulable. Un passage de Frankie Addams montre tout aussi finement le lien que fait Carson McCullers entre musique et indicible.

« La mélodie était lente, sombre et triste. Puis tout d’un coup le cornet commença un jazz échevelé et zigzaguant empli de toute la magie nègre. Puis la musique ne fut plus qu’un son filé et lointain avant de revenir au blues du début. On eût dit le récit de cette longue saison troublée. Elle restait là sur le trottoir sombre, le cœur serré, les genoux collés, la gorge contractée. Puis, sans avertissement, il arriva une chose que, tout d’abord, Frankie ne put pas croire. Au milieu d’une phrase mélodique, la musique s’arrêta net. Tout d’un coup le cornet cessa de jouer. Pendant un instant Frankie ne comprit pas, se sentit perdue.

« Il s’est arrêté pour secouer la salive de son cornet, murmura-t-elle enfin à John Henry. Dans une seconde il reprendra. »

Mais la musique ne reprit pas. La mélodie resta brisée, inachevée. Et elle ne pouvait plus supporter cette terrible angoisse. Elle sentait qu’il lui fallait faire quelque chose de sauvage, d’inattendu. Elle se frappa la tête à coups de poing, mais cela ne servit à rien. Alors elle se mit à parler à haute voix, bien qu’au début elle ne fît pas attention à ses propres paroles et ne sût pas d’avance ce qu’elle dirait.

« J’ai prévenu Bérénice que j’allais quitter la ville pour de bon et elle ne m’a pas crue. Il y a des jours, vraiment, où je trouve que c’est la dernière des imbéciles. »

Elle se plaignait très haut et sa voix semblait découpée comme des dents de scie. Elle parlait et ne savait pas quel mot suivrait celui qu’elle prononçait. Elle écoutait sa propre voix, mais les mots qu’elle entendait n’avaient guère de sens. »

Si aucun mot de Carson McCullers n’est laissé au hasard, son écriture n’est pas de celles qui enferment et imposent mais de celles qui laissent une grande liberté d’interprétation, au point que parfois l’on ne peut être assuré d’avoir compris ce qui vient de se passer entre deux personnages – j’en veux pour preuve les appréciations très différentes de la scène de sexe entre Miss Amelia et Marvin Macy que nous avons lue tout à l’heure. La vie a bien souvent ce flou, et le travail de la mémoire plus encore. Interrogée sur sa méthode de composition, McCullers dit : « Je ne comprends que par fragments. Je comprends les personnages mais le roman lui-même reste flou. Le point se fait parfois, comme par hasard, à des instants que personne, et l’auteur moins que quiconque, ne peut comprendre. » Le tâtonnement est son mode opératoire. Il me semble refléter avec beaucoup de justesse la complexité de la vie, qui n’est jamais aussi lisible qu’on voudrait le croire, et c’est ce qui la rend, cette vie, plus passionnante qu’un roman de gare, et ce qui place la littérature de Carson McCullers à un niveau qui nargue les majeurs, mineurs et autres gammes hors de propos.

(Elizabeth Taylor dans la formidable adaptation de Reflets dans un oeil d’or par John Huston.)

Outro

Vous qui n’avez pas encore lu Carson McCullers, je ne vous envie pas seulement parce que vous allez maintenant pouvoir partir à la découverte de son œuvre fascinante mais aussi parce que vous allez avoir à votre disposition des traductions dignes de ce nom. Du moins semblons-nous avancer dans cette direction puisque Le Cœur est un chasseur solitaire vient d’en connaître une nouvelle, par Frédérique Nathan et Françoise Adelstain ; il s’agit de la troisième, après celles de Marie-Madeleine Fayet en 1947 et de la seule Frédérique Nathan en 1993. Reflets dans un œil d’or a d’abord été traduit par Charles Cestre, en 1946 puis par Pierre Nordon en 1993. Jacques Tournier a proposé en 1974 de nouvelles traductions de Frankie Addams, d’abord traduite par Marie-Madeleine Fayet en 1949, et de La Ballade du café triste, que Gabrielle Melera dite G.M. Tracy avait d’abord traduite en 1946. La seule traduction de L’Horloge sans aiguilles disponible à ce jour est celle de Colette M. Huet et date de 1962. Enfin, Le Cœur hypothéqué a été traduit par Jacques Tournier et Robert Fouques Duparc en 1977. Il a moins vieilli que d’autres. Certains textes mériteraient une nouvelle traduction qui, notamment, ne rendrait pas de manière si odieuse le parler des Noirs. Elle devrait aisément permettre, mieux que ne le font les anciennes versions, l’immersion dans l’atmosphère du Sud des États-Unis, ce Sud qu’une des traductions susdites désigne comme… le Midi. L’on y fête la veille de la Toussaint, à défaut d’Halloween, l’on y mange du maïs éclaté en guise de pop-corn et l’on y rencontre de vrais roger-bontemps – des quoi ? Des roger-bontemps. C’est une expression désormais inusitée, tirée du surnom d’un secrétaire d’évêque auxerrois qui a vécu aux quinzième et seizième siècles et qui, d’après les dictionnaires qui en font mention, désigne une personne de belle humeur et qui vit sans aucune espèce de souci. Tout juste y devine-t-on un jolly good fellow. Mais de telles aberrations, j’en suis sûre, ne seront bientôt plus imprimées. Car j’aime penser que Stock, l’éditeur de ces traductions, a le désir de rendre enfin justice à cette autrice si singulière dont lui seul a exploité les oeuvres en France.