Ce matin, je me réveille si tendue que j’ai peur de me casser en mille morceaux si je me cogne un coude, un orteil. Je décide que pour maintenir la pelle à concorde (la paix et la concorde en langage Zeppelin) à Socorro, il est préférable que je m’isole. Je m’installe un petit bureau dans la chambre, j’écoute

La musique du jour

et réécoute deux fois le morceau qui commence à 1h05’33. Ce dispositif de confinement dans le confinement ne suffit pas à m’apaiser. Ça ira mieux quand j’aurai couru : tout va toujours mieux quand j’ai couru. En remplissant mon attestation de sortie, je m’aperçois que nous sommes le 1er avril alors je me tourne vers mon amour avec surprise car aujourd’hui, c’est un petit anniversaire pour nous, et je l’aurais peut-être laissé passer si je ne devais chaque jour égratigner un arbre pour être en règle.

Puis je vais donc courir et, sur le parvis désert de la gare, en l’absence de tout obstacle, je trébuche et me brise le coude sur les pavés ; mon mollet aussi est râpé, mon tatouage a l’air plus vieux que moi, ma cheville lance. Je m’en veux : ce n’est pas le moment de se blesser, pas le moment de frotter sa peau sur le sol de l’espace public. Je compte : je cours depuis six ou sept ans et il ne m’est arrivé que trois fois de tomber sans raison valable. Pourquoi maintenant ? Est-ce un hasard ou est-ce que le danger s’alimente lui-même, en prenant appui sur la peur ?

Le détritus du jour

Quelques centaines de mètres après mon point de chute, comme une grimace du bitume raillé hier dans mon JC+14.

La bonne nouvelle du jour

Les lapins de mon territoire secret doivent certes vivre sur un talus jonché de détritus moins biodégradables qu’une peau de banane (on en voit quelques-uns sur l’image) mais au moins ils ne risquent pas de croiser une raclure avec un fusil. Mes pensées les moins affectueuses vont aux chasseurs en cette sombre période ; j’espère qu’ils comprennent enfin ce que ça fait d’être traqué par un trou du cul à qui on n’a rien demandé, sans qui on vivait insouciant sous le soleil et la pluie, et face auquel on est désarmé.

Je porte des gants et un masque pour ma première sortie chez un caviste depuis le début du confinement. J’enfile les gants sur le seuil de la porte, je ne touche à rien, mais quand par réflexe je tends la main vers une bouteille pour lire son bouchon et sa quatrième de couv, le caviste m’arrête. Je m’excuse treize fois.

Le gant du jour

sobre comme une peau de banane

J’ai l’air d’ennuyer le caviste, je ne suis sans doute pas assez rapide, mais c’est aussi difficile de choisir un vin dans ces conditions que de le faire à travers une vitre comme dans les liquor stores new-yorkais. Je sors sans savoir si j’ai des vins de récoltant, de négociant ou d’exploitant dans mon carton, tout juste ai-je quelques indications sur les cépages, mais peu importe : au-delà, je viens d’acheter du vin sans plaisir, et soudain je me demande si le plaisir est devenu tabou au seuil du pic de la pandémie. Si l’on est censé claquer des dents et retenir son souffle dans la solitude et l’obscurité d’un cagibi, par solidarité. Si notre affliction et nos conseils de lecture soulageront qui que ce soit.

Le conseil lecture du jour

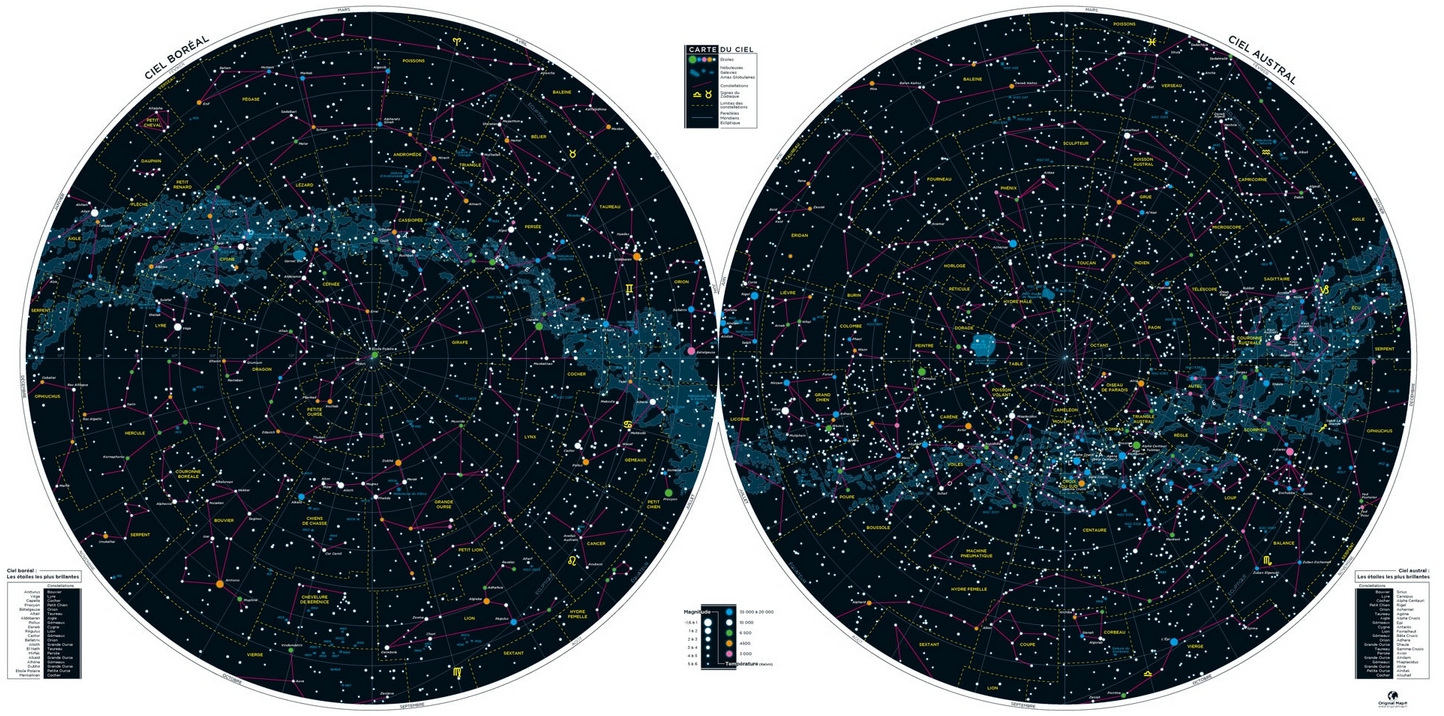

Le ciel est très dégagé, depuis le début du confinement, ce qui nous offre une opportunité inespérée de le lire – port de lunette(s) recommandé.

Voilà qui devrait occuper pendant un moment les plus difficiles à divertir comme les plus avides de transcendance. Et le jour ? me dira-t-on. Eh bien, étudiez les cartes, je ne sais pas, moi, lisez le soleil et les nuages.

I got the sun in the morning and the moon at night

Sunshine gives me a lovely day

Moonlight gives me the Milky Way

Got no checkbooks, got no banks

Still I’d like to express my thanks

I got the sun in the morning and the moon at night

And with the sun in the morning

And the moon in the evening

I’m all right

Le vide du jour

Vide de moi aussi puisque c’est l’endroit où je ne peux me rendre aujourd’hui, faute de temps (la photo est d’hier), ce qui signifie aussi que je suis privée de mes lapins.

D’ailleurs c’est le jour où j’explose, où je claque des choses et manque casser par ricochet la tasse dans laquelle je bois mon café (celle dans laquelle ma grand-mère Lucette me faisait du thé – Tetley earl grey, la boîte bleue), le jour où je manque fracasser des crânes, au lieu de quoi j’attends d’être dans la rue pour pleurer pleurer pleurer. Le seul de mes amis que j’aie la possibilité de voir est Danny. Je pleure de plus belle, parce que je n’ai pas de carotte à lui donner. Je pleure parce que je dois me rappeler de craindre une dame qui taille sa haie, parce que je dois considérer les autres comme des zombies et me comporter en ombre. Danny est dans sa pâture, d’humeur badine, il pousse sa poulette de la tête et broute joyeusement. C’est déjà bien. Pourtant, c’est le jour où j’explose sous la lune, dont le croissant pâle flotte dans le ciel bleu du midi, le jour où j’explose de nouveau dans la magnifique lumière vespérale, qui gorge d’or les bourgeons dans l’espace interstitiel entre le jardin et la cour du lycée.

(Socorro vue du ciel.)

Je me réfugie au fond du jardin, à vingt-cinq mètres de mes fenêtres, pour noyer mes meilleures amies sous le flot de mes doléances téléphoniques, qu’elles seules peuvent comprendre et salutairement tourner en dérision. Un rouge-gorge sautille autour de mon figuier. Si je peux rire de mon expérience de misanthrope plongée dans la vie communautaire en pleine catastrophe mondiale, si un rouge-gorge peut se poser à quelques pas de moi, ai-je le droit de me plaindre ?

(Prison ordinaire, fleurie et tout confort, vue en courant ce matin.)

Deux jardins plus loin, une voisine lit un magazine sur sa terrasse ; elle lève la tête vers moi, me regarde un instant avant de rentrer chez elle et de fermer sa porte. Pouvait-elle m’entendre ? Ça semble impossible mais je parle encore moins fort. Mon intimité ressentie est passée en-dessous de zéro en quelques jours, j’ai peur d’être sur écoute, peur qu’on trace mes déplacements avec mon téléphone même quand je le mets en mode avion, peur que le vent porte mes paroles jusqu’aux mauvaises oreilles. Chez moi, où que je tourne la tête, il y a quelqu’un ; le bruit des sacs de couchage me réveille la nuit depuis l’étage du dessous et mon hyperacousie n’en est pas la seule cause. J’ai un sommeil d’oiseau, un sommeil de petite proie facile. Hier, je demandais à mon amour si, dans la circonstance, elle préfèrerait avoir le pouvoir de voler ou celui d’être invisible. Puérils fantasmes de qui se sent harcelé, oppressé.

(Lézard lensois.)

Ce n’est pas le cas de tout le monde. Ce soir, une heure après le couvre-feu, des types ivres morts passent sous nos fenêtres, titubant au milieu de la rue en s’interpelant. Mon amour et moi entendons dans le lointain une clameur de type stade. Nous imaginons que des supporters frustrés se rassemblent devant des rediffusions sang et or avec des packs de Kro.

(Le stade Bollaert, comme un paquebot échoué sur un parking vide.)

Mon relevé du jour

Lapin(s) : 0

Piéton(s) : 7

Joggeur(s) : 1

Contrôle(s) de police : 0

Douche : Oui