Beaucoup de personnes FINTA* ce trimestre dans Revue & Corrigée. Pour ma part, j’y signe ma chronique habituelle, cette fois sur les « Beach girls et femmes des cavernes », mais on y trouve aussi un entretien croisé de deux compositrices françaises, Aude Rabillon et Erell Latimier, mené par Delphine Dora et moi-même.

Paysages pauvres

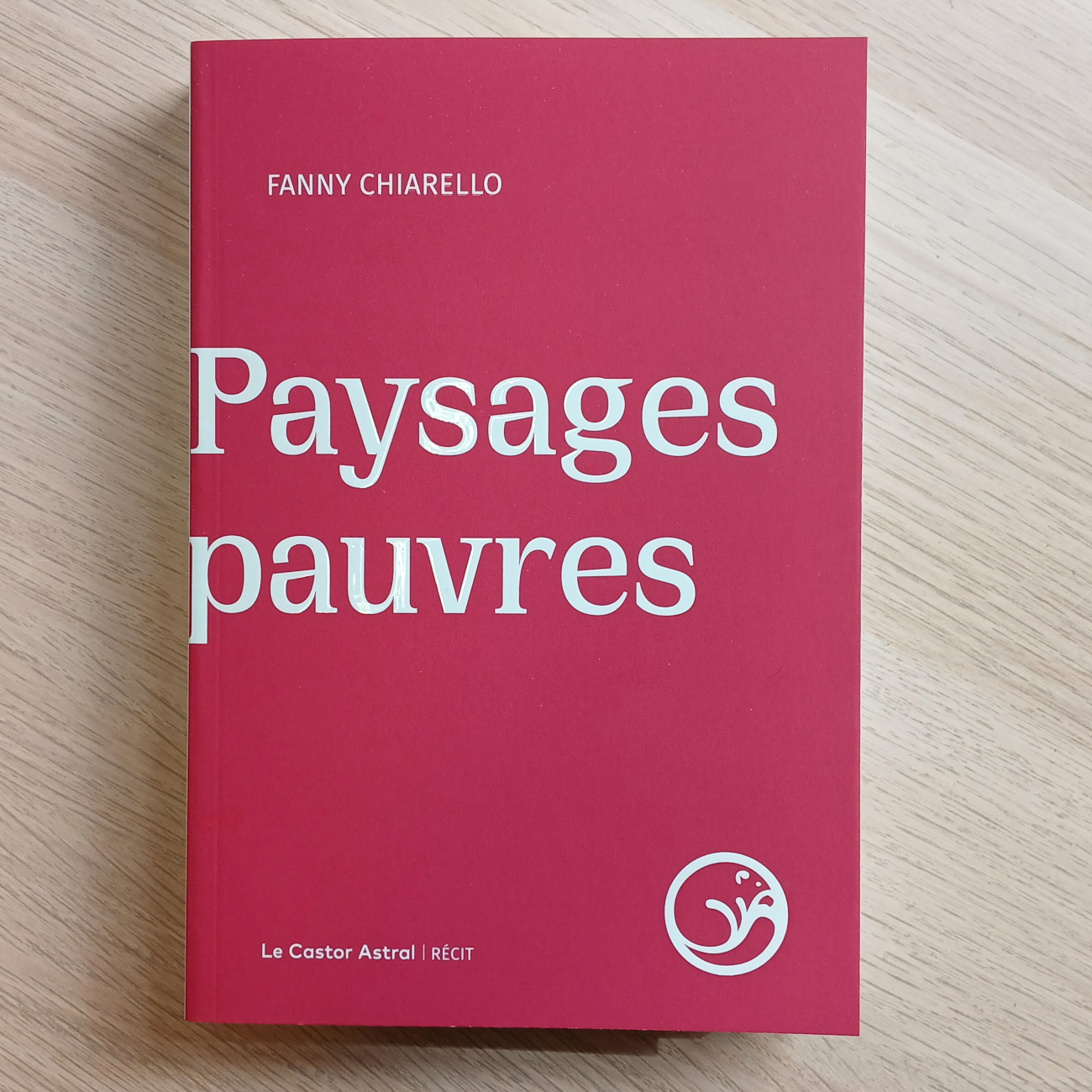

Aujourd’hui, à l’occasion de mon service de presse, j’ai le bonheur de vous présenter Paysages pauvres, qui paraîtra le 16 avril au Castor Astral. C’est un essai poétique qui compile et agence 11 ans de notes prises en mouvement, en courant ou à vélo. Car cette année, je fête ma rencontre avec la course à pied : onze ans de pratique quasi quotidienne qui m’auront vue parcourir l’équivalent du tour du monde, soit à peu près 40 000 km. Pendant ce tour du monde zéro carbone et zéro protéine animale, j’ai observé, j’ai ressenti, j’ai réfléchi. Et voici l’atlas subjectif que j’ai tiré de l’expérience. Je suis très heureuse de cette première parution au Carstor et tiens à remercier tout particulièrement mon éditeur, Clément Ramos, pour son enthousiasme et sa confiance.

J’aurai le plaisir de lire des extraits de ce texte sur scène et en librairie dans les semaines et les mois qui viennent, seule ou en excellente compagnie – je vous en dis plus bientôt.

Je vais aussi préparer une page sur ce blog avec des photos illustrant les différents chapitres du livre, dont voici le sommaire :

avant-propos : vous êtes ici ………………………………………..9

bonjour …………………………………………………………………..13

la grande affaire ……………………………………………………..19

capitales ……………………………………………………………21

petite-capitale ……………………………………………………26

première unité d’observation ……………………………………31

contusion générale …………………………………………………39

signes extérieurs …………………………………………………41

des chips et des olives …………………………………………46

atavisme …………………………………………………………..48

ZUP ………………………………………………………………..50

piscines et trampolines …………………………………………….55

sémiotique du paysage pauvre ……………………………………61

une méthode spontanée ………………………………………63

un paradigme intime ………………………………………….67

catalogage …………………………………………………………83

une étrange nécessité ………………………………………………93

interprétations ………………………………………………………..99

toponymie ………………………………………………………101

cartographie de l’intime …………………………………….112

topographies du désir ……………………………………….116

palimpsestes réversibles ……………………………………..126

le bon envers …………………………………………………………133

l’arrière-monde ………………………………………………..135

points à relier …………………………………………………..144

précautions ……………………………………………………………149

instructions ………………………………………………………….155

collectivité territoriale ……………………………………….157

en famille et entre ami-e-s ………………………………….163

la frontière …………………………………………………………..169

la route …………………………………………………………………177

mythes …………………………………………………………………..185

carrément la campagne ……………………………………..187

nature peau chagr. ……………………………………………190

nature concept …………………………………………………196

resort ……………………………………………………………..201

presque la campagne …………………………………………215

patrimoine ………………………………………………………218

témoins tests …………………………………………………………223

disparitions ……………………………………………………………231

quelle histoire ………………………………………………….234

vaisseaux …………………………………………………………241

bingo ……………………………………………………………..246

un phare ………………………………………………………………..253

ergonomie ……………………………………………………………..261

centre-ville ………………………………………………………263

votre retail centre commercial …………………………….266

mobilité ………………………………………………………….282

I was here ………………………………………………………………291

Sources …………………………………………………………………….297

LYL Radio spécial Los Angeles

Alors que je descendais d’avion tout à l’heure, mon émission Basta Now spéciale L.A. passait sur LYL Radio ; on peut maintenant l’écouter ici.

(En photo, Micaela Tobin, aka White Boy Scream)

They say nobody walks in L.A. but they do, only they walk dogs so the dogs walk them – only they need an excuse to walk so they can smell the million flowers blooming in the streets, feel the sun wash their skins, and listen to the helicopters tracing curves in the spotless sky. They say everything is fun, only they walk dogs so they have a reason to talk to someone who also walks dogs in the boundless city. They walk with oat latte, with matcha, with kombucha in cups as big as bottles to make the walk last longer. When we pass each other, I smile at them: after all, we are electrons in the same particle accelerator. Some smile back. Our sorrow is as endless as summer.

LANA DEL REY – A&W

WHITE BOY SCREAM – Come

GENEVA SKEEN – Los Angeles Without Palm Trees

NOUR MOBARAK – Palm Fronds

CLAIRE ROUSAY – A Kind of Promise

MARLO EGGPLANT – Songed

LAURA SHUMATE – Gilded Lilies

JESSIKA KENNEY – Be So

KAITLYN AURELIA SMITH & SUZANNE CIANI – Closed Circuit

BETHAN KELLOUGH – Epilogue

LAUREL HALO – Sick Eros

MARY LATTIMORE & JULIANNA BARWICK – Rachel’s Song

JULIA HOLTER – Sea Calls me Home

MARAL – Setar Rock

MARGO GURYAN – California Shake

Los Angeles, jour 23

Je rentre aujourd’hui – j’atterris demain à 11h en France, si tout va bien. Je pars avec une liste de lieux que je voudrais voir ou revoir la prochaine fois, si la vie veut bien qu’il y ait une prochaine fois. J’aurais voulu longer encore une fois la L.A. River, retourner à Bee Rock. Les émotions que j’ai ressenties lors de certaines promenades me hantent encore, mais je sais aussi qu’on ne retrouve jamais le même saisissement, que la fascination n’est jamais aussi intense que la première fois, quoi qu’on mette en place pour essayer de la reconstituer. Ce matin, j’ai couru pour la dernière fois à Hollywood, je suis montée au sommet du mon cher canyon.

Voici les gens qui se trouvaient au sommet.

Et voici la vue depuis le creux du coude ; vous reconnaîtrez sans doute la forme que je montre d’habitude de nuit, avec les lumières de la ville au fond (aujourd’hui l’horizon, vous le voyez, était noyé dans le smog).

Et pour finir, cette inscription que l’on voit sur les trottoirs de divers quartiers en effet luxuriants.

De retour chez moi, qui ne le sera plus dans quelques minutes, j’ai fini mes préparatifs puis j’ai voulu écouter de la musique. J’ai appris, avec deux jours de retard, la disparition d’Éliane Radigue, qui m’a beaucoup attristée. Elle avait 94 ans et composait encore. Elle avait fini par dépasser en notoriété les vieux schnocks du GRM qui, à l’époque, la pensaient juste bonne à faire le café (et, comme elle le disait elle-même, qui l’avaient surtout laissée entrer dans leur cénacle parce que c’était une très belle jeune femme). Une de mes photos préférées d’elle reste celle-ci.

Los Angeles, jour 22

J’ai étudié le plan de la ville pendant une heure, au réveil, avant de me fixer un itinéraire et de m’y tenir. J’ai découvert à cette occasion que l’annonce du Airbnb était mensongère et que depuis une semaine je ne vivais pas à WH mais à Hollywood, youpi ! WH et ses hipsters, ça commence à 973 m de ma porte. Je suis allée à Downtown, sans surprise. Il y avait encore deux choses que je voulais faire. D’abord, je devais vérifier que le campement de mon personnage Janelle pouvait exister là où je l’avais situé – quelques centaines de mètres après la sortie du 2d Street Tunnel, qui figurait déjà sur mon intinéraire lors de ma promenade nocturne très flippante d’octobre 2024. (Kathryn ne savait même pas qu’on pouvait y passer à pied. On peut.)

Le 2d Street Tunnel est connu pour de nombreuses scènes de cinéma, notamment dans Blade Runner (Ridley Scott, 1982), Repo Man (Alex Cox, 1984, dont j’ai déjà parlé ici) et Independence Day (Roland Emmerich, 1996).

Voici la scène la plus violente à laquelle j’y ai assisté :

La deuxième chose que je voulais faire avant de partir, c’était prendre le métro aérien entre Pico Union et Cypress Park pour passer au-dessus de la L.A. River et aller voir sa petite soeur, l’Arroyo Seco – je n’avais pas le temps de pousser jusqu’au Colorado Street Bridge à Pasadena, ni d’aller voir à quoi ressemble Altadena depuis que les incendies l’ont réduite en cendres (JP me décrit des paons qui se promènent dans les décombres). Il faudra que je revienne.

L’Arroyo Seco.

Puis je suis retournée à Los Feliz, où j’avais rendez-vous avec JP pour le déjeuner. Juste en face du diner que j’avais choisi, j’ai croisé une amie d’amie (Claire, c’est spéciale dédicace pour toi) + Liz Taylor (ça alors, je parlais d’elle hier).

Et avant d’entrer dans le diner, j’ai levé la tête et voilà que je découvrais, sur la colline d’en face, la Ennis House que j’étais allée voir avec Laura la semaine de mon arrivée mais dont je n’avais pas réussi à prendre de photo satisfaisante de près. (Elle aussi apparaît dans Blade Runner, et dans bien d’autres films.)

Bref, voici le diner où j’ai donné rendez-vous à JP ; je l’ai choisi parce qu’il est proche d’Akbar, où elle travaillait cet après-midi et parce qu’une scène de The Hidden (Jack Sholder, 1987) y a été tournée.

Il y a quarante ans.

Aujourd’hui.

Et Kathryn, qui avait un déjeuner de travail ce midi, m’a fait la surprise de passer avec sa fille pour me dire au revoir. J’étais très émue. J’ai de la chance d’avoir rencontré ces deux phénomènes.

Ensuite, j’ai couru directement à Runyon Canyon pour ne pas manquer mon dernier coucher de soleil angeleno mais, en chemin, j’ai fait un petit détour pour vous offrir le château du jour, avec en prime une enseigne haute. Il apparaissait déjà dans le livret de mon expo Do Mi Si La Do Ré (que l’on peut télécharger ici).

Je suis arrivée là-haut ruisselante, les moustiques étaient heureux que je n’aie pas eu le temps de passer chez moi enfiler un pantalon et une cagoule. On devine sur la photo ci-dessous les deux ailes du canyon et les chemins par lesquels j’y monte (à gauche) et en descends (à droite – le chemin du milieu mène à l’aile gauche).

Je suis descendue lentement, savourant l’alternance d’air chaud et d’air froid car des courants traversent le canyon comme des courants marins, et les courants froids ont une odeur de vieux livres et aussi un peu d’église. Les chouettes étaient nombreuses et bavardes.

Je me suis arrêtée pour en enregistrer une. Je me suis dit Tiens, et si je la filmais ? Je l’ai fait, et voyez. C’est hollywoodien mais sans effets spéciaux.

Alors que j’avais presque atteint le bas du chemin, j’ai croisé le guitariste. Il était en retard et montait dans la nuit, sa guitare sur le dos, en courant et en chantant avec ce qu’il trouvait de souffle. Je lui ai dit au revoir aussi. Et maintenant, je vais essayer de dormir, en cette dernière nuit californienne. Je n’y crois pas trop parce que j’ai un-e voisin-e qui s’essaie aux claquettes avec des sabots de 6pm à 6am tous les jours que God fait, quelqu’un-e qui ne dort pas et ne sait pas rester assis-e. Ne me demandez jamais conseil dans vos choix de logements, sauf peut-être pour procéder par élimination.

Los Angeles, jour 21

J’ai erré. C’était mon avant-dernier jour complet à Los Angeles alors j’ai marché, marché, marché, un peu grimpé (le soir, bien sûr, mon nouveau rituel est d’aller regarder le soleil se coucher depuis le sommet de Runyon Canyon). Ce matin, je suis allée à Hollywood, en essayant de slalomer dans les petites rues pour ne pas voir que Hollywood Bvd – même si c’est assez amusant, en fait, ce qui se passe sur le Walk of Fame. Il y a des fans de personnages – ils ne vendent rien, ils se font juste plaisir.

J’ai d’abord marché sur Sunset Bvd et décidé de suivre un fil thématique sur les enseignes à l’américaine, que j’adore. On en trouve sur tous les styles de bâtiments – Googie, brutaliste, Beaux-Arts, Art déco, hispanisant, etc. D’abord, un motel désaffecté (où on découvre un cadavre dans L.A. Confidential de Curtis Hanson, 1997). Puis je vous laisse découvrir.

Je suis allée voir un lieu de tournage de Sunset Boulevard de Billy Wilder (1950) et sur mon chemin, j’ai rencontré un autre hôtel en forme de château, un peu plus kitsch que le Marmont : le Magic Castle.

Ce midi, j’ai écrit un moment et soudain je me suis dit, « Deux jours, meuf, lève-toi de ce tabouret immédiatement », et j’ai obéi. Je suis allée voir les studios Paramount et Hollywood Forever Cemetery. En chemin, j’ai rencontré une minuscule splendeur. On joue ? Regardez bien ce bel arbre à orchidées et dites-moi : Où est Colibri ?

Puis je suis retombée sur cet immeuble qui me fascine par sa taille écrasante et son absence totale de fenêtres sur les faces les plus larges. Scary. Je profite de ce que je vois le drapeau américain pour signaler quelque chose (j’oublie toujours) : on voit beaucoup à Los Angeles, y compris dans des lieux très officiels (genre La Brea Tar Pits), le drapeau de la Republique de Californie. So 19ème siècle.

Dans le cimetière des stars, je pensais voir la tombe de Liz Taylor. J’aurais aimé lui dire merci, pour les films inoubliables, pour la grâce, pour son soutien à la communauté LGBT. Elle est enterrée à Glendale, en fait. Mais j’ai vu des tortues aquatiques, des canards noirs américains aux magnigiques reflets bleu nuit, des écureuils comme partout ailleurs, des chats errants, des paons et, juste avant de partir, un paon blanc, qui passe ici devant la tombe de Johnny Ramone.

Et voici l’entrée des studios de la Paramount, côté Melrose, et leur château d’eau.

Je suis repassée chez moi, assez usée après tous ces kilomètres dans la chaleur (27° cet après-midi) et j’ai trouvé le courage de filer au sommet de Runyon Canyon, où 73 moustiques se sont jetés sur moi, heureux de me revoir. Il y avait le même guitariste qu’hier, celui avec qui j’ai vu voler une chouette. Nous n’étions que cinq ce soir, quatre femmes silencieuses (chacune venue seule) et lui qui jouait tout bas. Les moustiques m’aimaient tellement aujourd’hui que je devais donner l’impression d’avoir le syndrome de la Tourette alors je n’ai pas trop traîné.

J’ai de nouveau entendu plusieurs chouettes en descendant par la face ouest, et j’en ai même repéré une. On joue ?

Je vais vous avouer une chose : à mes yeux, Los Angeles est la plus belle ville du monde, d’une beauté qui tord le coeur – La Nouvelle-Orléans n’est pas mal non plus mais elle ne tord pas le coeur, elle est d’une beauté joyeuse alors que L.A. est d’une beauté mélancolique. Je sais, plein de gens la trouvent moche – et plein de gens appellent Paris, que je trouve super hyper moche, la plus belle ville du monde. C’est très subjectif. Pour moi, c’est L.A. la plus belle, avec sa végétation luxuriante, ses collines dentelées, ses animaux sauvages, ses millions de lumières dans la nuit, son architecture comme une pochette surprise de 1200 km², son fleuve de béton, ses arêtes nettes et ses aplats de couleurs, son mélange de splendeur parfois grandiloquente et de décadence. Je l’aime. Ses habitant-es, j’en suis moins fan. Son vacarme, même chose. Ses inégalités sociales, je n’en parle même pas.

Los Angeles, jour 20

Il me reste deux jours pleins ici. Je ressens à peu près la même chose que les quelques jours qui ont précédé mon départ pour Los Angeles : une forme de panique, de « ce n’est pas possible, ça ne peut pas être déjà maintenant » (sans l’anxiété que la douane ne me laisse pas passer ; au moins je suis sûre qu’on me laissera quitter le territoire). J’ai à la fois très hâte de retrouver mes proches et l’impression que trois semaines n’étaient pas assez pour cette ville folle. Je sais que les regrets ne servent à rien mais j’ai vraiment gâché des jours précieux à Santa Monica. Quatre jours, ce n’est rien à l’échelle d’une vie mais c’est énorme à l’échelle d’un voyage de 23 jours. Mais basta l’autoflagellation. Je suis heureuse et reconnaissante de ce que j’ai pu voir ici.

Ce matin, je suis allée voir le bien nommé High Tower Drive, au numéro 2178 duquel vit Eliott Gould dans The Long Goodbye (Le Privé en VF) de Robert Altman (1973). J’ai un peu éclairci la première image pour la rendre plus intelligible. Sur la deuxième, on voit Eliott face à la porte de l’ascenseur.

Voici le bâtiment, inchangé, ainsi que le haut de l’ascenseur, à l’étage d’Eliott. Mes photos sont pourries parce que prises avec mon téléphone (je courais).

Je suis aussi passée à côté du Chateau Marmont (sans accent circonflexe, s’il vous plaît, on le voit bien sur son enseigne), qui a pour particularité de recevoir les stars depuis un siècle – il était d’abord un lieu où, comme Garbo, elles aimaient s’y cacher, mais aujourd’hui, sans surprise, elles aiment plutôt s’y montrer. Y séjourner leur donne quasiment un certificat. Pour en savoir plus sur les locataires les plus célèbres et leurs frasques les plus remarquables, un aperçu ici sur l’encyclopédie 2.0., ou bien lisez Hollywood Babylon de Kenneth Anger mais vous louperez tout ce qui s’est passé après sa parution en 1959.

Un autre hôtel dans le même segment de Sunset Bvd, l’élégant Sunset Tower Hotel, que l’on voit dans quelques bons films (The Player du même Altman, Strange Days de Kathryn Bigelow, etc.)

Il était temps que je rentre, en fait, je commençais à développer une allergie aux petites bourgeoises triomphantes et interchangeables à queue de cheval vêtues d’une brassière et d’un matcha de 50 cl, dont la vacuité n’a d’égale que l’arrogance, et une allergie tout aussi virulente aux hipsters qui font la queue pendant une à huit heures (je le jure) pour prendre un foutu brunch là il faut être vu-e sans même s’apercevoir qu’à côté d’eux des gens font les poubelles. Ce matin, près de Sunset Plaza, ils faisaient la queue sur plusieurs dizaines de mètres devant un de ces coffee shops qui ne ressemblent à rien, des espèces de boîtes à chaussures noires et beiges aux vitres sales (j’ai fini par me rendre à l’évidence, c’est volontaire : les lieux hipsters jouent à avoir l’air négligé, c’est comme quand Johnny Depp adopte un look clochard). Personnellement, si je n’avais pas été seule, j’aurais pris un brunch dans ce diner à l’ancienne où il y avait plein de place et où la clientèle était hipster-free.

Bref, West Hollywood non plus n’était pas pour moi. Los Feliz était beaucoup moins violent – et même Silverlake, je crois. Mais jusque dans les portions de rue les plus rebutantes (selon mes critères), parfois on se retourne et on découvre ce genre de perspective.

Et puis je ne regrette pas d’avoir choisi ce logement à 20′ de marche de Runyon Canyon. Ce soir, comme je me l’étais promis, j’ai gravi l’aile Est afin de me trouver au sommet quand le soleil se coucherait. Comme je m’en doutais, je n’étais pas la seule à l’avoir fait : il y a quelques adorateur-ices du soleil, par ici. Juste au moment où il basculait derrière l’aile Ouest, nous avons convergé de tous les chemins et les gens continueraient d’arriver même ensuite, et nous nous tenions tou-tes ensemble face au vide quand les lumières de la ville ont commencé à s’allumer.

Ce qu’aucune photo, même meilleure que les miennes, ne pourra montrer, c’est que les lumières tremblent dans la chaleur (je vous vois venir mais non, pas forcément dans la pollution, car un Angeleno m’a dit qu’il était très rare d’avoir une vue si claire jusqu’à Santa Monica). Puis il a commencé à faire vraiment nuit et même les plus bavard-es se sont tu-es. J’ai versé une petite larme, je ne le cache pas. J’étais réconciliée avec mes congénères.

Le parc ferme une heure après le coucher du soleil donc il a bien fallu quitter les moustiques à un moment – il faut compter 20′ pour descendre par l’ouest. J’ai entendu des chouettes à quelques mètres de moi et je les ai enregistrées sur mon téléphone. Un gars qui, là haut, jouait de la guitare, m’a demandé si je les avais vues et j’ai répondu que non, je les avais juste entendues, et c’est le moment que l’une d’elles a choisi pour s’envoler juste au-dessus de nous, on ne distinguait que sa silhouette dans l’obscurité. Puis j’ai descendu la colline dans la nuit tiède, la ville à mes pieds. C’était merveilleux. J’ai pensé à tout ce dont j’avais peur quand je suis partie pour L.A. (j’ai mis mon testament et ma playlist de funérailles à jour, au cas où) et j’ai souri parce que maintenant, je n’ai plus peur de grand chose.

Une personne est en train de monter à la lueur d’une lampe, à droite. Certain-es veulent un baptême de l’air… On m’a expliqué que parfois, quand on entend des hélicoptères, c’est parce que des gens sont enfermés dans les parcs (nous sommes, je le rappelle, dans un pays où la nature ferme la nuit, plus tôt que les supermarchés), avec les pumas et les serpents à sonnettes.

PS : Mon manuscrit a atteint ce soir 413 pages et il me reste pas mal de choses à modifier / ajouter.

PS 2 : j’adore le glitch sur Google Maps, parfois c’est poétique et parfois c’est à pleurer de rire, comme cette image de M. Hannus sur Runyon Canyon (cliquer ici pour l’expérience totale)

Los Angeles, jour 19

Parmi mes films préférés situés à Los Angeles, deux ont été tournés, à peu près à la même époque, sur le Miracle Mile (Wilshire Bvd). Il s’agit de deux films d’apocalypse, Night of the Comet de Thom Eberhardt (1984) et Miracle Mile de Steve De Jarnatt (1989). D’abord, trois images de ce dernier.

Voici à quoi ressemble aujourd’hui Johnie’s Coffee Shop, lieu mythique pour les amoureux-ses d’architecture Googie et de cinéma américain (on le voit aussi dans Reservoir Dogs, Volcano, American History X, The Big Lebowski et quelques autres). Sur la porte, une affichette : Not a restaurant, sorry. Car le lieu ne sert plus que de décor de cinéma. Dans le cas contraire, je m’y serais arrêtée un moment.

Et maintenant, le cinéma El Rey dans Night of the Comet, quelques centaines de mètres plus loin sur Wilshire Bvd.

Et le voici, quarante ans plus tard. Un magasin de perruques a remplacé l’Eiffel Dry Cleaning.

J’ai profité de l’occasion pour voir, entre ces deux points que je n’aurais pas voulu manquer, les fameuses fosses de goudron qui bouillonnent encore à Los Angeles : La Brea Tar Pits, avec leur reconstitution de drame préhistorique, quand un papa mammouth est prisonner du goudron et sombre sous le regard impuissant de la maman et de l’enfant mammouths, dans l’indifférence totale des food trucks qui s’installent entre la fosse et le musée d’histoire naturelle – ce n’est pas parce qu’on va au musée qu’on n’a pas envie de tacos ou de hot-dogs, si ?

Et le goudron ne cesse de libérer ses bulles de méthane, depuis 40 000 ans.

Cet après-midi, mon amie Kathryn m’a emmenée malgré elle faire une visite de Hollywood Dell, un lacis de rues étroites et tortueuses – en fait, nous nous sommes perdues en voiture dans ce dédale mais ça valait le coup, il y avait de beaux paysages – ensuite de quoi nous avons fait le tour du Hollywood Reservoir à pied, passant sur son barrage.

Kathryn était cheffe de production pour la télévision et elle est par ailleurs réalisatrice de documentaires – un aperçu de son travail ici ; elle a présenté un autre de ses films au festival parisien Cineffable, bien connu de mes amies. J’espère que je la reverrai un jour. (Elle est aussi nulle en selfies que moi…)

Ce soir, je suis allée voir le coucher du soleil depuis Runyan – pas tout en haut, je pensais que je n’aurais pas le temps de faire le tour du canyon (erreur d’estimation) ; ce sera pour demain. Deux jeunes Françaises se sont assises un peu en amont de l’endroit que j’avais choisi, en plein chaparral. L’une d’elles a dit « Et les serpents ? » et l’autre a balayé sa crainte d’un grognement. Ce n’est pas la saison des serpents à sonnettes, certes, mais il n’empêche que mon gars de Bengalore en a bel et bien croisé un l’autre jour dans un paysage similaire. Ok, je suis un peu jalouse de l’insouciance de la jeunesse. Ce coucher de soleil était déjà très beau de là où je l’ai observé. Ici, à l’ouest :

Et ci-dessous, à l’est

Alors qu’approche l’heure d’aller me coucher, un hélicoptère tourne en boucle sur un petit périmètre entre Sunset et Hollywood Bvd, depuis une demi-heure ; je peux voir ses lumières verte, jaune et rouge par la fenêtre sans bouger de mon bureau. C’était déjà arrivé avant-hier, ça avait duré plus d’une heure. Alors, qu’est-ce qui peut bien se passer, là-dessous, à quelques pas de chez moi ? Vivre avec l’omniprésence des hélicoptères est très étrange, on se sent dans un monde dystopique. Voici quatre de mes photos d’hélicos les plus réussies. Cherchez l’intrus.

Vous avez trouvé ? Je me suis renseignée, celui en bas à droite est un hélicoptère de l’US Navy. Les autres sont tout simplement des appareils du LAPD.

Los Angeles, jour 18

Los Angeles est une ville de canyons ; le plus célèbre est Laurel Canyon (où se faisait la musique folk-rock dans les années 1960 et au début des années 1970 – y vivaient entre autres les Mamas & Papas, les Beach Boys, Joni Mitchell, Frank Zappa, Jim Morrison, Carole King, les Byrds, Buffalo Springfield, Canned Heat, Love, Neil Young, ou encore Linda Ronstadt). Ci-dessous, un aperçu du relief des canyons où je vais marcher depuis mon arrivée à WH, le Runyon et le Nichols.

Quand on est sur l’un des chemins dont on devine le tracé, on a vue d’un côté sur des canyons verdoyants,

de l’autre sur des canyons bâtis.

Quand on est arrivé-e au fond et qu’on se retourne, la ville s’étend à nos pieds.

Un aperçu latéral du relief, maintenant. (Cette verdure incroyable me ferait presque aimer la pluie…)

Le chemin que j’ai emprunté ce matin était particulièrement ardu, avec des descentes vertigineuses sur un sol de roche couvert de mini graviers assez glissants – ou très gros grains de sable, je ne sais pas. C’est le territoire des serpents à sonnettes mais je n’étais pas la seule à tenter ma chance alors je n’ai pas eu peur – ce en quoi je me découvre un instinct grégaire : si d’autres y vont, je n’ai pas peur.

Arrivée en bas, j’ai pu observer divers oiseaux ; quelques-uns se sont laissés prendre en photo, je les en remercie. Voici une paruline à croupion jaune (yellow-rumped warbler).

C’était un tout petit aperçu de ma rando de ce matin. Cet après-midi, changement d’ambiance, j’ai marché en ville. Je m’étais demandé où les gens vont ici pour acheter des vêtements – les centres commerciaux ne sont pas aussi nombreux qu’on l’imaginerait, et le plus souvent déserts. Bien sûr, il y a Internet ; à la radio, l’autre jour, j’ai entendu une pub dans laquelle une dame explique qu’elle doit toujours renvoyer deux ou trois fois les fringues qu’elle commande parce que ce n’est jamais la bonne taille : à votre avis, c’était une pub pour quoi ? Pour la poste, qui propose des formules essayages ; on ne paie plus les retours. Malgré tout, je me suis dit qu’il devait encore y avoir de la vie à Melrose – ancien quartier punk d’une ville qui a eu un mouvement punk et hardcore très important, quoique sous-estimé. Et il y en a.

Sauf que ça n’a plus rien de punk. On y trouve essentiellement des friperies et des boutiques de luxe. Des meufs caricaturales qui marchent en bande, rient trop fort et parlent avec des voix aiguës, ainsi que de nombreux touristes qui se prennent en photo devant ceci :

Ceci est considéré comme une attraction touristique et s’appelle le Pink Wall de Paul Smith, je trouve ça pas mal trouvé. Je ne connaissais pas Paul Smith, apparemment beaucoup de monde n’a pas mes lacunes. J’ai constaté que c’est une tradition de se prendre en photo devant ce mur rose et de poster les photos sur Internet. C’était mon après-midi fin de la civilisation – de fait, on croise aussi sur les trottoirs de Melrose de nombreux robots livreurs, peut-être encore plus que dans les autres quartiers. Puis je suis rentrée en zigzaguant dans des petites rues pour éviter autant que possible les grands boulevards affreusement bruyants, qui par ailleurs ont rarement le charme des rues résidentielles, ces patchworks architecturaux fleuris, et des contre-allées douteuses. Parfois, je m’arrête net parce que soudain, mon regard se pose sur un détail du paysage qui fait palimpseste : un mille-feuille aux strates culturellement et/ou architecturalement variées qui me semble révéler quelque chose de la civilisation américaine. Voici deux de ces visions, j’en posterai d’autres plus tard.

Et pour finir, une anecdote. Ce midi, je me plaignais auprès de Floy que les colibris étaient trop petits et trop rapides pour que j’arrive à les photographier ; cet après-midi, deux ont quasiment posé pour moi. En voici un qui était de vraiment bonne composition. Voyez comme il est minuscule : il a la taille d’une fleur de bougainvillier.

Ci-dessous, en train de butiner. Il est déguisé en feuille. Cet oiseau m’a toujours fascinée, je suis très heureuse et reconnaissante d’en voir tant ici.

Los Angeles, jour 17

Avant de quitter Downtown, j’ai visité Fashion District qui, contrairement à ce que son nom laisse imaginer, n’est pas le quartier de la mode ni un quartier à la mode mais plutôt un quartier du textile (confection, vente en gros, etc.) assez craignos et, tôt le matin, absolument désert.

En rentrant à l’hôtel, je me suis rendu compte que je ne vous avais même pas montré le Mayan Theater, qui était mon voisin pendant trois jours.

Quand je suis sortie de la douche, la pluie avait recommencé à tomber comme elle le fait ici : à torrents. J’ai donc travaillé toute la matinée dans ma chambre et je vous annonce que mon manuscrit a dépassé les 400 pages (annexes incluses). Sur l’autoroute, de nouveau les voitures roulaient dans des gerbes d’eau à ne rien voir. Puis je suis arrivée à West Hollywood, dans mon dernier logement du voyage (carrément sur Sunset Boulevard) et le soleil est revenu. J’ai décidé d’aller faire un tour à Runyon Canyon. J’ai beaucoup apprécié l’expérience et, surtout, la vue, mais je n’y ai pas retrouvé l’atmosphère de mes autres randonnées, que ce soit à Elysian Park, à Bee Rock ou derrière le panneau Hollywood. C’est plus bourgeois, plus petit aussi (on n’oublie jamais vraiment qu’on est en ville) et il y a plus de monde – beaucoup de personnes LGBTQIA+ notamment, ce n’est donc pas une légende – et personne ne se sourit parce que les bourgeois-es ont des commissures fragiles.

D’entrée, la couleur est annoncée – à propos de couleurs, et de lumière, mes photos sont parfois à contre-jour, ce n’est pas terrible, désolée.

Ici, on est dans à l’extrêmité du canyon – on décrit une boucle, d’abord sur son aile ouest puis sur l’aile est.

Parfois on a l’impression qu’on ne peut plus avancer mais en fait si ; simplement, c’est très à pic (j’ai vu un joggeur se casser la figure, ensuite de quoi il a préféré marcher).

Peu importent les snobs, le paysage est vraiment magnifique – ce faisceau sur le panneau star, ci-dessous en arrière-plan, ce mélange de nature et de ville, c’est saisissant.

And the winner is…

Six chiens, pas un de moins ; ce garçon gagne et pourtant, la concurrence est rude. Il n’en a jamais assez ; je l’ai vu arrêter d’autres papas et mamans de chiens pour leur demander la race et l’âge de leurs petits. Un vrai de vrai. Il mérite sa statuette.